Les enquêtes usagers sont aussi diverses que les missions et les commanditaires. Elles reposent, sur des questionnaires, souvent administrés en face-à-face, dont la longueur varie : de 2 minutes pour un questionnaire flash, pour la plupart des enquêtes, et jusqu’à 15 minutes pour des questionnaires très détaillés, avec une majorité entre 8 à 10 minutes. Les échantillons varient eux aussi, selon la période d’enquête (de 4 à 15 mois), la destination (littorale en plein été ou rurale en plein hiver par exemple) : on peut aller de 400 à plus de 6000 enquêtes réalisées. De quoi dépendent toutes ces différences ? Du type de mission… et de vos besoins !

En effet, nous réalisons des enquêtes usagers sur le terrain pour 4 types de mission :

1. Les études de clientèle

Une étude clientèle sert à mieux connaître les visiteurs : qui ils sont, pourquoi ils viennent, ce qu’ils font et ce qu’ils attendent. Cela permet d’adapter l’offre touristique, de mieux accueillir les visiteurs et de mieux communiquer auprès d’eux. Les résultats aident aussi les acteurs locaux à orienter leurs actions pour faire avancer le territoire dans le bon sens. Nous l’avons déjà réalisé pour le Département de la Vienne, ou cet été encore pour le Grand Site de Vézelay.

Les questions de base :

- Qui vient sur la destination ? Qui sont les usagers ? Touristes, excursionnistes, résidents secondaires, habitants ?

- Avec qui viennent-ils ? Pour combien de temps ?

- Que font-ils ? Où vont-ils pendant leur séjour ?

Ce type d’étude sert aussi de base pour toutes les autres enquêtes qu’on peut mener ensuite : on retrouve souvent les mêmes questions, auxquelles on en ajoute d’autres selon les objectifs.

2. Les études d’impact économique du tourisme

Une étude de retombées économiques permet d’estimer ce que les visiteurs apportent financièrement à un territoire : combien ils dépensent, dans quels secteurs, et quel impact cela a sur l’économie locale et sur les emplois.

Ce type d’étude peut répondre à plusieurs enjeux :

- pour mesurer les retombées du secteur touristique dans son ensemble (comme dans le département de la Somme)

- pour évaluer l’impact spécifique d’un événement (comme le Vendée Globe, ou encore la Biennale Internationale du Design ou la Coupe du Monde de Rugby de Saint-Etienne)

- pour déterminer le poids d’un équipement touristique dans l’économie locale (aéroport, hôtel, site de visite ou culturel, etc.)., par un exemple un hébergement comme le Club Med Panorama aux Arcs ;

Sa fonction : l’étude d’impact aide à quantifier l’apport du tourisme à une destination en termes d’activités chez les professionnels, d’emplois, et d’entraînement général de l’économie du tourisme, à justifier certains investissements, et à orienter les choix de développement.

Questions supplémentaires par rapport à l’enquête standard :

- Combien dépensent-ils ?

- Sur quel poste ?

- Où ?

Parmi nos études récentes : étude sur le Tour de France (et depuis de nombreuses années), l’aéroport de Bergerac ou la Communauté Urbaine de Dunkerque.

3. La qualification des flux touristiques

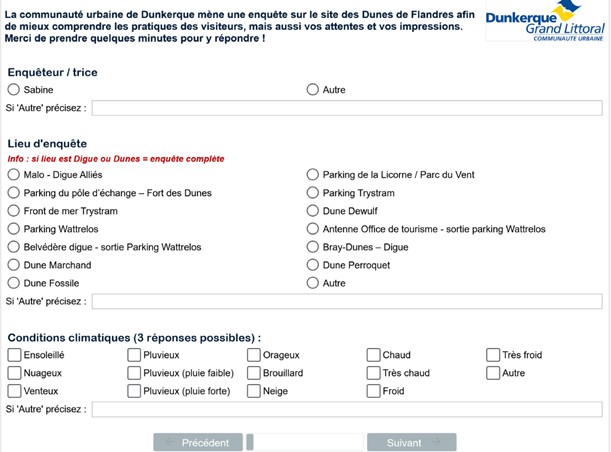

Pour connaître la fréquentation de la destination, les données quantitatives (compteurs, taxe de séjour…) ne suffisent pas. Il faut également les croiser avec des données qualitatives qui les mettent en perspective. A l’heure où on parle beaucoup de « surtourisme », nous réalisons de nombreuses enquêtes pour objectiver les flux : le Parc marin régional du Cap Corse et des Agriates, la destination touristique St Malo Baie du Mont St Michel/Grand site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel, le Parc Naturel Régional de la montagne de Reims, les Dunes de Flandres, le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (Projet Grand site de France du Massif du Ballon d’Alsace), la Commune de Montriond….

Questions supplémentaires :

- Comment se déplacent-ils ? où vont-ils ?

- Quand viennent-ils ? Impact de la météo, du calendrier…

- Comment vivent-ils la fréquentation du site ?

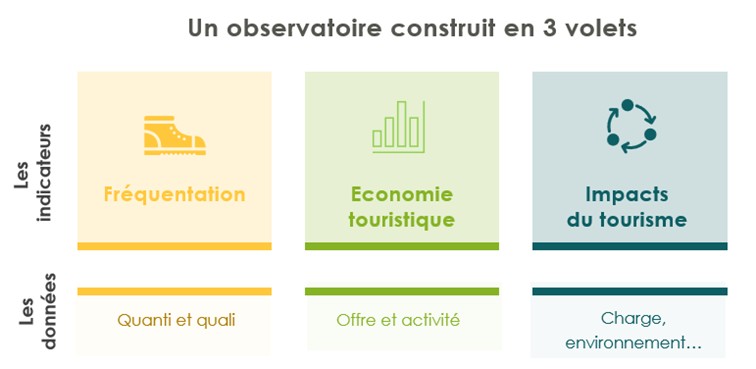

4. La création d’un observatoire touristique

L’observation touristique des destinations vient croiser des sources de données différentes pour donner une image globale du tourisme sur le territoire, qui permette de prendre les décisions stratégiques de manière éclairée. Ces données peuvent être quantitatives (offre touristique, fréquentation, etc.) mais les données qualitatives constituent une pièce majeure de l’outil.

Les analyses des enquêtes terrain viennent ainsi alimenter la réflexion globale : on sélectionne les enseignements essentiels pour suivre leur évolution (on les transforme en « indicateurs » pérennes). Les indicateurs touristiques sont croisés avec ceux d’autres domaines transversaux (économie & environnement) pour visualiser dans le temps la mise en œuvre de la stratégie de destination. Les questions relatives aux flux s’accompagnent souvent de questions complémentaires (équipements, infrastructures & services, entreprises…). Ces entretiens en face-à-face dure en moyenne 8 à 10 minutes. Nous avons réalisé cette prestation récemment pour le Pays Bigouden sud (Finistère), le Grand Carcassonne, et pour les projets de labellisation Grand Site de France de la commune de Gavarnie et le PNR Ballons des Vosges pour le Massif du Ballon d’Alsace (en cours).

En général, nous recommandons aux territoires de réaliser ces enquêtes terrain tous les 4 ans (pas besoin de mise à jour annuelle, sauf changement substantiel comme un nouvel équipement structurant par ex).

Une question ? Un besoin ? Contactez-nous : idf@protourisme.com ou justine.nioche@protourisme;com