28 .07.2025

En 2025, les stratégies de développement touristique s’inscrivent résolument dans une logique de transition écologique, de résilience territoriale et de régulation des flux. Elles intègrent des approches systémiques, articulant planification stratégique, gouvernance multi-acteurs et innovation territoriale.

TENDANCE #1 – Développement du tourisme de proximité et hors saison

Les destinations structurent leur offre autour d’une désaisonnalisation et d’un rééquilibrage géographique des flux, afin de réduire la surfréquentation des sites emblématiques. Mais attention, l’étalement des flux dans le temps et dans l’espace n’est pas la solution miracle qui règlera tous les problèmes générés par un afflux de visiteurs car les Français partiront toujours en vacances en grande majorité pendant les ponts et les vacances scolaires (hiver pour les destinations montagne ; été pour les stations balnéaires).

En 2025, les schémas de développement touristique durable encouragent le tourisme de proximité, l’itinérance douce et les destinations alternatives (zones rurales, arrière-pays littoral, îles secondaires). La communication et la promotion sont un des moyens pour y parvenir.

On peut citer l’exemple de la Destination touristique régionale Erquy St Malo Baie du Mont St Michel pour laquelle l’agence de Vannes a travaillé en 2025 sur une stratégie d’accueil et de gestion des flux touristiques : un des axes est d’étaler les flux dans le temps sans tendre vers un tourisme des 4 saisons car l’hiver, les professionnels ne sont pas tous prêts à ses mobiliser. En effet, l’hiver est souvent le temps des travaux ou des congés annuels pour les entreprises du secteur. De même, il s’est avéré que promouvoir des séjours en septembre-octobre quand le stress hydrique est à son comble n’est pas toujours souhaitable quand le niveau d’eau est au plus bas (cf gestion de la ressource en eau).

Donc attention à ne pas prôner tout le temps et systématiquement le « 4 saisons » partout. Il faut s’adapter à chaque territoire en interrogeant les professionnels avant et en sondant les services territoriaux de traitement et de gestion de l’eau.

TENDANCE # 2 – Renforcement des engagements écologiques

Les dispositifs publics d’accompagnement (France Tourisme Ingénierie, FEDER, ADEME) sont désormais conditionnés à des engagements environnementaux structurants : réduction de l’empreinte carbone, sobriété foncière, préservation des ressources naturelles, et circularité des modèles économiques.

En 2025, les destinations s’alignent sur des référentiels RSE et des démarches d’éco-labellisation (Clef Verte, Green Globe, ISO 14001 tourisme, etc.).

On peut citer l’exemple du Parc naturel régional des Ballons des Vosges (Grand Est Bourgogne Franche‑Comté) que les agences de Vannes et Paris accompagnent en 2025. Issu de sa 3ème charte (2012‑2027), le Parc a adopté une gouvernance territoriale et un modèle de soutien aux projets qui s’appuient sur des principes proches d’une logique ESG, structurée autour de ses trois piliers : environnement, social, gouvernance.

- Environnement : Promotion de l’écotourisme via un appel à initiatives écotouristiques (hébergements, activités, restauration) rigoureusement sélectionnés selon leur impact sur la biodiversité, la mobilité douce et l’usage des ressources locales ; Mise en place du programme « Quiétude Attitude » (zones de quiétude faune signalées, médiateurs de la nature en intervention sur les crêtes pour sensibiliser les visiteurs et limiter les dérangements estivaux)

- Social : les appels à projets pédagogiques mobilisent collectivités, écoles et associations autour de l’éducation au territoire : 163 projets soutenus, plus de 19 000 jeunes sensibilisés depuis 2020 ; les initiatives qui favorisent l’emploi local, la revalorisation des savoir-faire (filière bois, artisanat, agriculture de montagne) et la marque “Valeurs Parc naturel régional” adressée aux acteurs engagés

- Gouvernance : le Parc dispose d’un comité de pilotage multi-acteurs (collectivités locales, représentants de l’État, associations environnementales) pour valider les projets et leurs financements, y compris via des fonds européens (FEDER jusqu’à 60 %) ; Engagement d’outils de suivi et d’évaluation via les diagnostics de fréquentation, bilans sur les appels à projets ou évaluations paysagères. Protourisme est d’ailleurs en train de travailler sur la création d’un observatoire touristique (livraison prévue fin 2025). L’animation d’un réseau des acteurs locaux est également envisagée en 2026 avec la structuration d’une démarche pro active (appel d’offre août 2025 ; Protourisme a prévu d’y répondre).

TENDANCE # 3. Mobilités touristiques soutenables et infrastructures résilientes

Les territoires intègrent des plans d’actions intermodaux pour favoriser les mobilités actives (vélotourisme, randonnées, fluvial), réduire la dépendance à la voiture individuelle et structurer des corridors de mobilité touristique bas carbone. Dans les espaces insulaires, la recomposition des circuits logistiques et des transports publics touristiques devient un enjeu de soutenabilité majeur.

- Pour le développement des voies vertes, véloroutes, sentiers pédestres, on peut citer par exemple ViaRhôna, Vélomaritime, GR34. Chaque année, les territoires investissent (ex : création d’aires de services le long du GR34 en Bretagne).

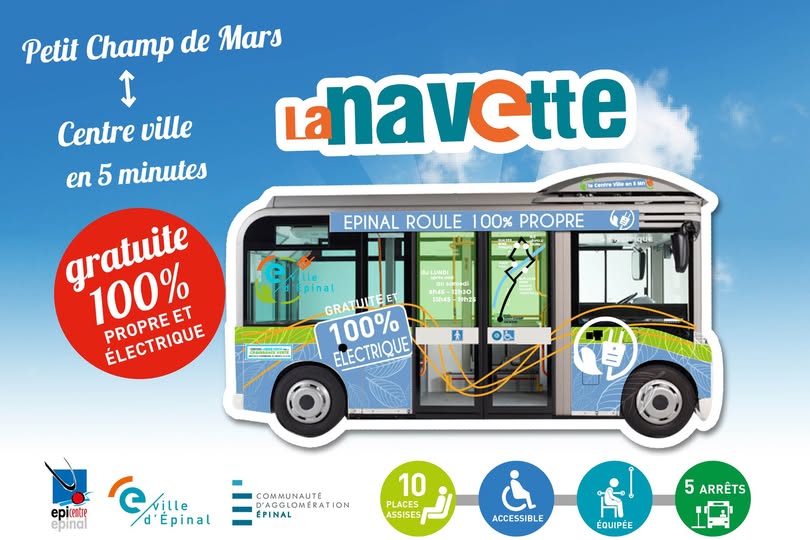

- Pour le soutien aux projets de transports en commun pour touristes (navettes électriques, trains touristiques).

- Dans les îles : réduction de la dépendance à la voiture, meilleure organisation du transport maritime ou intercommunal.

TENDANCE # 4. Cap sur les modèles territoriaux soutenables

Face à la saturation de certains sites, les collectivités territoriales mettent en place des mécanismes de gestion adaptative des flux : jauges, quotas, systèmes de réservation, tarification différenciée. Ces mesures s’inscrivent dans des plans de gestion patrimoniaux ou des démarches de classement (Grand Site de France, UNESCO, Natura 2000) intégrant la capacité de charge écologique, sociale et infrastructurelle.

On peut citer l’exemple des territoires que Protourisme accompagne en 2025 pour :

- l’obtention du label Grand site de France > schéma d’accueil et de gestion des flux du Cirque de Gavarnie et de ses vallées et du Ballon d’Alsace pour le Parc Naturel régional des ballons des Vosges

- la définition de la capacité de charge du Parc naturel marin régional du Cap Corse et des Agriates (2023-2024) qui s’est appuyé sur la vulnérabilité environnementale et sociale pour définir une limite acceptable du tourisme sur les plages de Saleccia et du Lotu (calcul densité visiteurs au m² avec différents modes d’accès : terrestre > à pied/voiture ou maritime > navettes/jet ski).

TENDANCE # 5. Co-construction avec les habitants et les acteurs locaux

La co-construction des stratégies avec les parties prenantes locales (habitants, socioprofessionnels, usagers) devient un levier d’acceptabilité et d’ancrage territorial. Les destinations s’appuient sur des dispositifs participatifs et des observatoires d’impact pour évaluer la perception locale, piloter les politiques d’accueil et développer des chartes de tourisme responsable à l’échelle locale. C’est parce qu’il y aura eu concertation en amont que les stratégies seront adaptées et appliquées par les acteurs locaux.

Le tourisme c’est 50% d’actions privées et 50% d’actions publiques, le fameux PPP Partenariat Public Privé.

La concertation locale peut prendre la forme d’enquêtes en ligne, d’entretiens individuels, de visite sur place avec entretien semi-directifs ou encore d’ateliers participatifs. Dans toutes les stratégies de tourisme durable de Protourisme, il y a un volet concertation. Ce n’est pas qu’un affichage, ce n’est pas pour faire « politiquement » correct » ; cette phase de concertation oriente clairement les phases de définition de la stratégie. C’est la partie immergée de l’iceberg qui permet d’avoir des stratégies uniques, propres à chaque territoire.

TENDANCE # 6. Data territorialisée, indicateurs de durabilité et pilotage stratégique

Les territoires investissent dans la gouvernance par la donnée : outils de captation en temps réel des flux, SIG touristiques, indicateurs de performance environnementale, outils d’évaluation de l’empreinte carbone ou hydrique. L’intégration de ces données permet un pilotage en continu de l’activité touristique et alimente les diagnostics territoriaux des SRADDET, SCOT, PLU(i) et contrats de destination.

Bien souvent, cela se traduit par la création d’observatoires touristiques qui permettent de mesurer le suivi des fréquentations, le poids du tourisme dans l’économie locale et l’impact de la fréquentation (environnemental & social). Pour être efficients, les indicateurs doivent combiner des données quantitatives (nuitées touristiques via la taxe de séjour, compteurs d’affluences en temps réel avec notre partenaire Affluences par ex) et des données qualitatives (enquêtes usagers, enquête en ligne par ex).

On peut citer la création des observatoires touristiques pour lesquels les agences de Vannes et Paris ont travaillé en 2025 : Pays Bigouden sud, projet Grand site de France Dunes de Flandre, PNR des Ballons des Vosges, Cirque de Gavarnie et de ses Vallées et les nombreuses enquêtes Usagers (en 2025 : Erquy-St Malo-Baie du Mont St Michel, PNR de la Montagne de Reims,Le Grand Carcassone, Le Vendée Globe aux Sables d’Olonne….).

TENDANCE # 7. Promotion du tourisme responsable à l’international

Face à la montée des préoccupations environnementales et sociales chez les clientèles internationales (notamment européennes et nord-américaines), la France s’engage dans un repositionnement qualitatif de son image touristique à l’export, en cohérence avec ses engagements climatiques (SNBC, Accord de Paris) et les attentes de sobriété.

L’État et les Régions soutiennent une stratégie d’attractivité internationale alignée sur les principes du tourisme responsable, via la marque France.

Cette stratégie s’appuie sur deux leviers :

- La structuration d’une image internationale cohérente et lisible autour d’un tourisme responsable, patrimonial et bas carbone.

- La promotion de nouvelles formes d’expérience touristique fondées sur le temps long, la proximité, l’authenticité et le respect des lieux et des habitants : le slow tourisme.

Comment ?

- Campagnes de communication internationales ciblées par Atout France (2023–2025) : valorisation d’ »une autre France », responsable et hospitalière, avec un storytelling territorial.

- Label “Valeurs Parc naturel régional” et écolabels comme éléments différenciateurs dans les catalogues des TO internationaux.

- Formations et outils d’accompagnement à la transition pour les prestataires : modules écoresponsables (ADEME, ADN Tourisme), co-branding France Relance Export.

Dans les Outre-mer, les projets visent à mieux répartir les flux internationaux sur l’année et les territoires, en valorisant les patrimoines culturels autochtones, les réserves naturelles et les spécificités identitaires. La coopération régionale (Caraïbes, Océan Indien, Pacifique) intègre progressivement les enjeux de changement climatique, de vulnérabilité insulaire et de diversification des clientèles.

Pour aller plus loin :

- Le Plan Destination France (actualisé 2024–2025)

- Les outils de l’ADEME, d’Atout France, des Régions et des Parcs naturels régionaux

- Les programmes européens FEDER et France Relance Outre-mer

3 exemples de territoires pour lesquels Protourisme a récemment travaillé

CORSE – Une île en transition entre attractivité et fragilité écologique

➤ Diagnostic stratégique

- Forte pression estivale sur les zones littorales (Calvi, Porto-Vecchio, Bonifacio).

- Vulnérabilité des milieux naturels insulaires : surfréquentation, artificialisation côtière, sécheresse estivale.

- Dépendance importante à la voiture individuelle et aux arrivées aériennes.

➤ Objectifs 2025

- Renforcer la désaisonnalisation en valorisant l’arrière-saison (randonnée, culture, gastronomie).

- Réguler les flux vers les sites sensibles (réserves naturelles, sentiers littoraux).

- Réduire l’impact carbone du tourisme (intermodalité, écotourisme, circuits courts).

➤ Dispositifs clés

- PADDUC (Plan d’aménagement durable de la Corse) : articulation urbanisme/tourisme/environnement.

- Démarche « Île durable » soutenue par l’ADEME et l’ATC (Agence du Tourisme de la Corse).

- Déploiement de plans de mobilité touristique : navettes maritimes, vélo-route insulaire, navettes plage.

➤ Initiatives remarquables

- Réservation obligatoire pour accéder à la vallée de la Restonica.

- Limitation des véhicules à Scandola / Girolata (Patrimoine mondial UNESCO).

- Écolabellisation d’hébergements (maison d’hôtes, campings, refuges de montagne).

BRETAGNE – Un tourisme responsable ancré dans le territoire

➤ Diagnostic stratégique

- Répartition des flux hétérogène : littoral très attractif (Côte d’Émeraude, Golfe du Morbihan), intérieur sous-fréquenté.

- Risques de saturation dans les Grands Sites de France (Cap Fréhel, Pointe du Raz, Presqu’île de Crozon).

- Volonté forte de maîtrise de l’urbanisation touristique et d’intégration des enjeux climatiques.

➤ Objectifs 2025

- Accompagner une relocalisation des flux vers l’intérieur des terres (canaux, vallées, bourgs de caractère).

- Intégrer les enjeux d’adaptation au changement climatique dans les schémas touristiques.

- Structurer des écosystèmes territoriaux durables autour de filières locales (algues, voile, vélo, artisanat).

➤ Dispositifs clés

- Schéma régional du tourisme durable intégré au SRADDET Bretagne.

- Déploiement du label “Bretagne éco-responsable” pour les hébergeurs et les sites.

- Programmes “Mobilités touristiques douces” (Bretagne sans ma voiture, BreizhGo Vélo).

➤ Initiatives remarquables

- Valorisation des voies vertes et halages du canal de Nantes à Brest.

- Réservations obligatoires dans certains campings naturels / spots sensibles.

- Plateformes participatives pour mesurer l’acceptabilité touristique locale.

MARTINIQUE – Réinventer l’offre dans une logique de résilience insulaire

➤ Diagnostic stratégique

- Forte concentration des flux sur le sud-ouest de l’île (Trois-Îlets, Anses-d’Arlet).

- Vulnérabilité élevée face au changement climatique : érosion côtière, submersion, sécheresse.

- Marché dominé par les séjours packagés et la croisière, avec un taux de retombées locales limité.

➤ Objectifs 2025

- Diversifier les formes de tourisme vers l’intérieur des terres (éco-tourisme, tourisme culturel, randonnée).

- Revaloriser les identités créoles, les patrimoines vivants et les circuits agricoles.

- Réduire les dépendances logistiques (importations, énergie, eau) et les pressions sur les milieux.

➤ Dispositifs clés

- Stratégie de développement touristique durable 2022–2027 portée par le Comité Martiniquais du Tourisme.

- Intégration des enjeux du Plan Climat Territorial dans les projets d’aménagement touristique.

- Déploiement de zones de régulation des flux dans les sites sensibles (Presqu’île de la Caravelle, Montagne Pelée).

➤ Initiatives remarquables

- Projet de réserve de biosphère UNESCO Montagne Pelée – Pitons du Nord.

- Écotourisme communautaire dans les communes du Nord et du Centre (Rivière Pilote, Ajoupa-Bouillon).

- Déploiement du programme “Martinik Respire” : biodiversité, artisanat, circuits courts et slow tourisme.